近日,材料科学与工程学院王正云教授团队苏明华博士、李强国副研究员在《Journal of Materials Research and Technology》(IF=6.6)上分别发表题为“Temperature-dependent effects of surface finishing on oxidation behavior of Fe-18Cr-8Ni austenitic steel”、“Improving the high stress abrasive wear resistance of medium carbon quenched and partitioned bainitic steel by controlling the phase transformation sequence”的研究论文。西华大学为第一完成单位,王正云教授为共同通讯作者。该研究工作分别得到了国家自然科学基金(51875062,52205336,52003181)、攀西试验区第六批项目(高成形性钒钛微合金化超高强汽车板开发及应用)的资助。

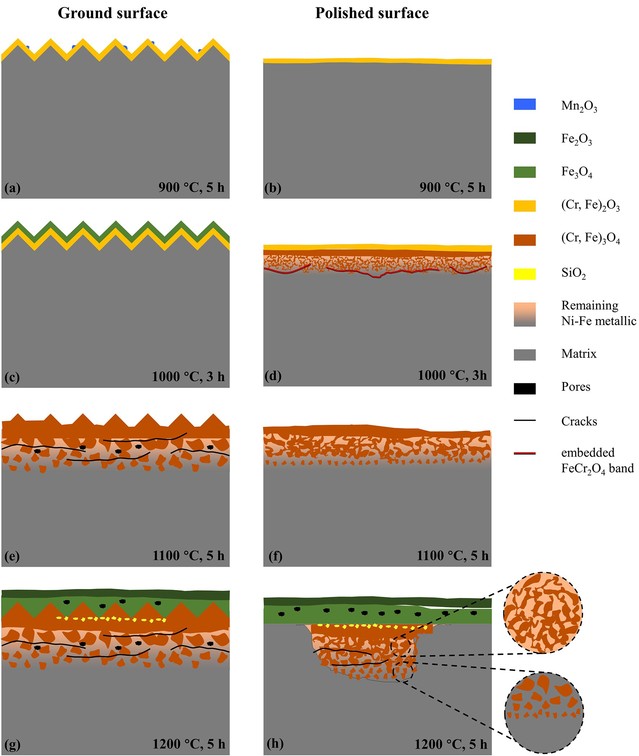

Fe-18Cr-8Ni奥氏体钢因其价格低廉,制造工艺成熟,以及优异的机械性能,尤其是高温下良好的抗氧化性,广泛应用于能源、核电等领域,但传统安全服役温度上限约为900 °C,超1000 °C后氧化性能下降。研究团队聚焦“表面研磨”这一低成本表面处理工艺,开展了研磨与抛光试样在N2-21vol% O2气氛,900-1200 °C温度下的短期高温氧化实验。结果揭示,表面研磨对氧化性能的影响呈现显著的温度依赖性:在900 ℃时,表面研磨加速了Cr的向外扩散,有利于富Cr氧化层的更快形成,研磨试样的抗氧化性优于抛光试样。当氧化温度≥1000 ℃时,随着表面粗糙度的增加,富Fe氧化层更快形成,内部氧化加剧,抛光试样的抗氧化性优于研磨试样。这项工作对于不同高温服役场景下钢材表面处理方案的选择具有重要的理论指导意义。

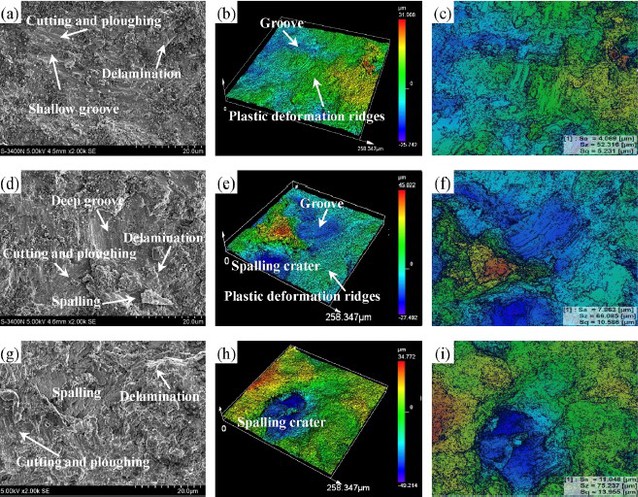

同时,针对交通、采矿、冶金等行业中结构钢件的高应力磨料磨损严重的问题,研究团队提出在相同组织组成条件下,通过控制固态相变顺序同步提升结构钢的力学性能及耐磨损能力的新策略。研究结果表明,先贝氏体相变能够有效分割原始奥氏体晶粒,细化后续马氏体组织,同时提升组织中的残余奥氏体含量,使结构钢表现出优异的综合力学性能及抗磨损能力,有效减轻了其在高应力磨料磨损工况下的大块剥落现象。该研究工作为耐磨钢的组织设计及性能调控提供了新思路。

作者简介:

苏明华,博士,西华大学材料科学与工程学院讲师。主要从事金属高温氧化与腐蚀防护领域研究,重点围绕Fe-Cr-Ni奥氏体钢等工业关键结构材料,开展高温氧化行为调控、表面处理工艺对金属高温腐蚀性能的影响机制,以及氧化动力学与氧化层微观结构演变规律的研究,研究成果可直接服务于能源、核电、石化等高温服役场景下的材料性能优化。以第一作者身份在Corrosion Science、Journal of Materials Research and Technology等期刊上发表多篇学术论文。

李强国,博士,副研究员。主要从事贝氏体钢的组织设计及强韧化机制、磨损及疲劳方面的研究工作,先后主持了国家自然科学基金青年项目、国防173项目子课题、四川省科技厅青年项目、四川省重大专项子课题等项目,承担了国家自然科学基金重点项目、国家自然科学基金面上项目等研究工作,在International Journal of Fatigue、Wear、Materials Science and Engineering A、Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures、Journal of Materials Research and Technology等国际主流期刊上发表论文30余篇,取得了一系列创新性研究成果。